Gli effetti della pandemia sulla nostra vita

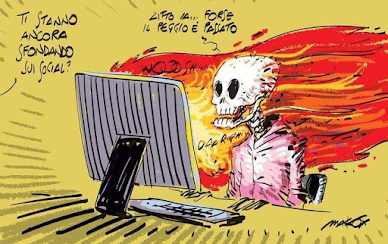

L’ingresso del Covid nella nostra quotidianità ha portato a una radicale riorganizzazione dei contatti sociali e la radicalizzazione dei processi digitali. Cosa resterà di questi cambiamenti quando la tempesta sarà passata e torneremo alla nostra “nuova” normalità?

Roberto Ciavoni di "Ricerca" ci ha mandato gli spunti più interessanti di un articolo di Davide Bennato professore dei media all'università di Catania.

Gli effetti della pandemia sulla nostra vita

L’ingresso del Covid nella nostra quotidianità ha portato a una radicale riorganizzazione dei contatti sociali e la radicalizzazione dei processi digitali. Cosa resterà di questi cambiamenti quando la tempesta sarà passata e torneremo alla nostra “nuova” normalità? E’ ormai passato un anno da quando il Covid19 è entrato nelle nostre vite, stravolgendo abitudini sedimentate e modi di vita radicati. Sono stati innumerevoli i cambiamenti che la pandemia ha portato con sé, ma per amor di semplificazione possiamo ridurre a due traiettorie principali: la riorganizzazione dei contatti sociali e la radicalizzazione dei processi digitali. Il forzato distanziamento fisico associato alle opportunità digitale ha creato uno spazio ibrido socio-tecnologico in cui le necessità sociali si sono avvalse di piattaforme digitali per dar luogo a forme relazionali sicuramente nuove e interessanti. L’anno uno della pandemia è caratterizzato da ricostruzione economica, riflessione ecologica e campagna vaccinale. Ma è possibile delineare uno scenario per capire cosa resterà delle mutazioni improvvise che la pandemia ci ha posto davanti? L’impatto microsociale Per impatto microsociale faccio riferimento a tutto quanto riguarda la vita delle persone intese come singoli individui. In questo caso l’impatto della pandemia è stato quello di rendere le tecnologie digitali strumenti abilitanti, ovvero i dispositivi che mettono le persone nelle condizioni di poter fare qualcosa, di svolgere un’attività. Il processo non è nuovo, le avvisaglie erano già presenti nelle diverse forme delle culture digitali, ma la pandemia ha sicuramente estremizzato queste situazioni. Solo un anno fa era assolutamente inimmaginabile usare le tecnologie digitali per “incontrare le persone”, mentre adesso la riduzione della distanza fisica tramite il rinforzo della presenza sociale è diventata una strategia non solo tipica dei giovani, ma anche degli adulti. Usare le piattaforme digitali come sostituto della presenza fisica. Lunghe chiacchierate in videochat da Skype a Whatsapp, Jitsi e Google Meet per i più tecnologici. L’impatto mesosociale L’impatto mesosociale sono le conseguenze socio-tecnologiche che hanno riguardato i piccoli gruppi sociali: famiglie, amici, colleghi, scuole, università e quant’altro. In questo caso, la pandemia ha reso le tecnologie digitali infrastrutture sociali vere e proprie, ovvero tecnologie che erogano servizi che rendono possibile la collaborazione sociale. Macrosociale è l’orizzonte dell’impatto che riguarda le grandi istituzioni sociali (nel senso sociologico del termine) come il mercato, la politica, la cultura. In questo caso la pandemia ha reso le tecnologie digitali l’orizzonte sociale all’interno del quale muoversi. La produzione è un problema di settore produttivo, la logistica è un problema di trasporto fisico, il consumo è un problema di distribuzione. Ma l’accesso al mercato è una questione legata alle tecnologie digitali. Detto altrimenti: se non posso andare al supermercato o al negozio per acquistare beni di prima necessità o di consumo, ho bisogno di qualcuno che completi “l’ultimo miglio” ovvero lo spazio che dai punti della grande distribuzione arrivi fino a casa mia. In una situazione di spostamenti limitati, il consumo è garantito da una riorganizzazione di alcuni aspetti della logistica.

Anche qui gli esempi abbondano: la crescita delle possibilità di acquisto rese possibile dai marketplace digitali (Amazon e Ebay ma non solo) e la nascita di una nuova categoria di distribuzione rappresentata dalle piattaforme di consegna a domicilio e dalle nuove infrastrutture rappresentate dai riders. Prendiamo il mondo della cultura: cinema, teatri, editoria. Non essendo abituati a un ripensamento radicale della loro offerta, complice anche un sistema industriale ingessato, sono quelli che più hanno sofferto le chiusure.

Riorganizzazione dei contatti sociali, radicalizzazione dei processi digitali

La riorganizzazione dei contatti sociali è consistita in un processo di ripensamento delle forme di vita collettiva sia da un punto di vista individuale che dal punto di vista sociale. Dalla prospettiva individuale sono diminuiti i rapporti sociali, diventando poi strategia decisionale nella scelta di chi vedere e come. Detto altrimenti, prima della pandemia non c’era nessun problema – al netto del piacere e dell’interesse a farlo – a incontrare persone in momenti molto differenti della settimana, anche soltanto per un caffè o per un aperitivo. Dopo la pandemia tra paure individuali e limiti sociali è diventato un processo articolato quello di decidere chi vedere e come vedere. Sintetizzando il tutto con una citazione cinematografica, potremmo dire che se non riusciamo a vederci con qualcuno, la verità è che non ci interessa abbastanza (“La verità” film di Ken Kwapis – Usa 2009).

La pandemia ha mostrato le opportunità del digitale, e ora tocca a un sistema sociale consapevole fare in modo che il digitale non sia un aspetto circostanziale in attesa di un ritorno ad una – “presunta” – normalità ma un aspetto strutturale da integrare correttamente e in modo lungimirante con la vita contemporanea. Non è concepibile una società che vive solo in remoto, ma l’isolamento forzato a cui ci ha costretto la pandemia globale avrà fatto sì che l’online non verrà più percepito come un momento accessorio, ma come un momento sostanziale della vita in quanto persone, cittadini, consumatori, lavoratori e la condizione di isolamento che stiamo vivendo in questi giorni è senza dubbio qualcosa senza precedenti, almeno nel passato recente.

Questa condizione di confinamento forzato sarebbe stata molto più difficile da sostenere se non ci fosse stato internet a rappresentare una importante componente della nostra vita quotidiana: spesa, informazione, relazioni sociali amicali e lavorative avrebbero avuto un destino profondamente diverso se in questi spazi non si fossero inseriti i servizi digitali a cui ormai siamo abituati ma che in questa condizione hanno assunto un significato completamente diverso. Una delle frasi più azzeccate del Manifesto della Comunicazione Non Ostile è “Il virtuale è reale”. Può sembrare un gioco di parole, ma è effettivamente così. Detto in maniera didascalica senza ricorrere ad aforismi, possiamo dire che la nostra vita digitale è altrettanto consistente e altrettanto reale della nostra vita tradizionale.

In realtà non è una novità: i sociologi sono anni che vanno dicendo che il virtuale esiste come aggettivo ma non come condizione esperienziale, ormai la rete con la sua potente offerta di socialità, fa sì che ci sia una forte continuità fra la nostra identità online e offline. L’obiezione più classica è che online possiamo controllare meglio la nostra immagine, molto più difficile da fare fuori da internet.

In realtà questo è vero fino a un certo punto: possiamo cercare di dare una immagine migliorata di noi, ma siamo sempre noi. È un po’ lo stesso processo che avviene in alcune condizioni sociali – per esempio quando stiamo flirtando – cerchiamo sempre di dare di noi l’immagine migliore che possiamo, ma prima o poi la nostra identità emerge che lo si voglia oppure no. Quindi noi siamo online ciò che siamo offline con gli opportuni distinguo. Inoltre, internet è uno spazio troppo complesso per poterlo considerare univoco.

Agli inizi del 2000, la sociologa bulgara naturalizzata canadese, Maria Bakardjieva, fece notare che la socialità in rete si esprime secondo una sfaccettatura di situazioni che possono essere riassunte dal continuum modo del consumo e modo della comunità.

Internet secondo il modo del consumo è uno strumento in cui accediamo a contenuti e informazioni senza curarci di alcun aspetto sociale e relazionale (per esempio: usare un motore di ricerca per cercare un’informazione). Internet usato secondo il modo della comunità è uno spazio di relazione in cui la componente chiave è la condivisione delle esperienze con gli altri (per esempio: un forum dove discutere delle proprie passioni e dei propri interessi).

Questa distinzione ci è utile per due motivi. In primo luogo, perché ci fa capire che non tutto ciò che esiste in rete deve essere declinato nell’ottica della socialità: internet è fatta anche di luoghi sostanzialmente privi di persone. In secondo luogo, questa distinzione è molto utile a orientarci sul fatto che la rete è diventata una vera e propria infrastruttura per qualunque nostra attività, sia per accedere a informazioni (contenuti, servizi) sia per accedere alla società (amici, colleghi, contatti generici, istituzioni sociali). Questa osservazione ci permette di fare piazza pulita da tutta una serie di osservazioni – francamente noiose – finto intellettuali del tipo “la rete ci isola o ci unisce?” che in questo periodo di reminiscenze manzoniane ricorda fortemente il dubbio fintamente filosofico di don Abbondio sull’identità di Carneade – (“tutto ciò che non è vero può essere probabile”).

La nostra vita digitale è stata essenzialmente un elemento ulteriore della nostra vita quotidiana: esiste la vita dentro internet che impatta certo sulla vita fuori da internet, ma fino a un certo punto. Però quando la vita fuori da internet non c’è più, quando viene messa tra parentesi per un periodo (speriamo breve), cosa accade alla nostra vita online? Semplice: diventa la nostra vita quotidiana in maniera esclusiva: tutto ciò che è esperienza di quotidianità – lavorare, studiare, comprare, leggere, intrattenersi, incontrarsi – esiste solo in virtù delle possibilità che internet ci mette a disposizione.

Dal punto di vista delle persone abbiamo rivalutato l’importanza di sostenerci a vicenda.

Nuova socialità online Se frequentiamo gli spazi social in questo periodo, vediamo che ci sono persone che si danno forza reciprocamente dandosi appuntamento sui balconi e condividendo video di canzoni. Vediamo bambini che hanno imparato a festeggiare i compleanni usando Skype e Whatsapp, mentre gli adulti usano le dirette Facebook o Instagram per fare degli aperitivi domestici comunque in compagnia degli altri. Dal punto di vista della casa abbiamo riscoperto l’importanza dello spazio domestico e della vita casalinga. I social sono pieni di persone che non potendo andare al ristorante o in pasticceria hanno ritrovato il piacere di cimentarsi tra i fornelli. D’altronde in un panorama mediale dominato da chef televisivi e foodblogger digitali non poteva essere altrimenti. Per non parlare di coloro che fanno attività fisica: la casa si è trasformata in palestra soprattutto per chi lo fa di professione. Gli sportivi in attesa della conferma delle Olimpiadi di Tokio 2020 stanno condividendo nei social i workout per la continuità degli allenamenti nello spazio domestico. Tecnologie prima destinate ad esperti e appassionati ma che stanno avendo una grande visibilità sono le app che fungono da personal trainer: surrogati della palestra che servono più che altro a ricordare che stare chiusi in casa non è un buon motivo per trascurare la forma fisica. Dal punto di vista dei sentimenti abbiamo capito che c’è un grande bisogno di condividere le nostre emozioni. Ognuno lo fa come può e come sa, in linea con la propria formazione e sensibilità. C’è chi inoltra la catena di Sant’Antonio arrivata via Whatsapp dove c’è un’immagine sacra che invita alla preghiera. C’è chi su Facebook condivide i memi (una minima unità culturale come, ad esempio, una moda, uno stereotipo, un’immagine, che si propaga tra le persone attraverso la copia o l’imitazione mediante disseminazione e condivisione) e che nel citare film e serie televisive ironizzano sull’isolamento e sulle nuove quotidianità, come l’andare in giro con l’autodichiarazione di necessità di spostamento. C’è chi condivide spezzoni di film, brani musicali da Youtube usando l’hashtag #andratuttobene. Didattica e cultura digitale Dal punto di vista della cultura abbiamo ormai la prova che la rete è una fucina culturale, per fruirla e anche per farla. Gli studenti mettono sui social le foto della curiosa situazione di cosa voglia dire frequentare la scuola online, frattanto i loro docenti nei gruppi specializzati si scambiano informazioni ed esperienze su come usare tool per la didattica online come Google Classroom o Zoom mentre imparano a fare videotutorial e inventano modi nuovi di valutazione tramite Kahoot. Contemporaneamente nelle università si pianificano consigli di dipartimento su Microsoft Teams dopo aver organizzato i corsi in modalità di teledidattica. I musei offrono strumenti per fare tour virtuali nelle proprie sale, e le grandi società di streaming facilitano l’accesso alle proprie piattaforme per aiutare con l’intrattenimento le persone costrette all’isolamento. Gli editori di ogni tipo fanno sconti sugli ebook, regalano prodotti editoriali digitali per invogliare all’acquisto, come per esempio diverse case editrici specializzate in fumetti. Tutto ciò avrà delle conseguenze molto profonde: una volta ritornati alla nostra vita quotidiana, il ruolo di internet sarà stato così importante che molte attività non saranno più le stesse. Una volta apprezzate le opportunità permesse dalla vita digitale, le persone capiranno che esistono un sacco di cose che si possono fare online senza che questo risulti un limite. Perciò aspettiamoci che moltissimi fra chi avrà fatto la spesa online, chi avrà fruito della cultura online, chi avrà partecipato a meeting online, chi avrà seguito seminari e lezioni online non tornerà più indietro. Finora ci siamo detti che esiste la vita quotidiana e poi anche la vita online. Molti avranno interpretato questo “anche” come qualcosa di accessorio e di circostanziale: l’isolamento forzato a cui ci ha costretto la pandemia globale avrà fatto sì che l’online non verrà più percepito come un momento accessorio, ma come un momento sostanziale della vita in quanto persone, cittadini, consumatori, lavoratori.

Ovviamente non è concepibile una società che vive solo in remoto. Le persone hanno necessità di incontrarsi, le emozioni devono essere condivise dal vivo con un abbraccio o un bacio, i teatri hanno bisogno del pubblico in presenza e le produzioni cinematografiche e televisive necessitano anche di spazi all’aperto. Gli studenti hanno bisogno di altri studenti, gli insegnanti dei propri colleghi e tutti devono incontrarsi faccia a faccia. Se lavorare vuol dire anche produrre, gli operai specializzati devono frequentare le fabbriche e i giganti della logistica e della distribuzione devono movimentare uomini e merci. Aerei e trasporti devono funzionare e il mondo del turismo ha bisogno di flussi di persone che vedono le bellezze artistiche, acquistano i prodotti tipici e mangiano nei ristoranti. Nessuno dice che è facile, né che sia possibile vivere una vita solo in remoto. Ma la pandemia ci ha costretto a riflettere sulla vita quotidiana all’epoca di internet e forse, smetteremo di chiederci qual è l’effetto di internet sulle persone per chiederci qual è l’effetto delle persone su internet. Magari la risposta sarà più piacevole di quanto saremmo stati disposti ad ammettere. Conclusioni In sintesi, ormai si parla di una nuova normalità, intendendo in questo modo che la pandemia non è stata un caso isolato, ma una prova generale di una situazione generale dovuta allo sconvolgimento climatico. In questa normalità la tecnologia digitale è diventata protagonista perché ha reso possibile l’interazione sociale in assenza di presenza fisica. Ovviamente non è possibile una società senza socializzazione, uno spazio comunque senza coinvolgimento diretto, ma se guardiamo le cose in prospettiva, già la globalizzazione aveva mostrato che dalla società del qui ed ora si era passata ad una società delle reti, intese come network di distribuzione, di comunicazione, di collegamento.

Riferimenti biibliografici

Bennato, D. (2011). Sociologia dei media digitali : relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo. Roma-Bari: Laterza.

Bennato, D. (2013). Istituzioni tecnologiche e partecipative. I social media come istituzioni sociali, in Cacioppo, M., Severino.S., a cura di, La prossimità a distanza. Contributi psicosociali per lo studio degli usi, abusi e dipendenze nel Web 2.0. Milano: Franco Angeli, 70-86.

Commenti

Posta un commento