Per Nilde Iotti. Perché è una questione politica.

In

questi anni passati, con i miei amici – soprattutto amiche – attraversati, come

me, dal femminismo degli anni ’70, mi sono spesso trovata a discutere sugli

esiti di quella stupefacente stagione.

Spesso,

in solitudine mi ritrovavo a dire la mia amarezza per non riuscire a vedere

cambiamenti in termini di felicità (ovviamente quella legata alla propria

condizione di genere) nella vita delle donne e spesso concordavo con le mie

amiche sul fatto che “le figlie” non volevano saperne di conflitti di genere e

di femminismo. “Le figlie” si sentivano “uguali”.

Pensavo,

e penso tuttora, che i tempi storici

delle grandi rivoluzioni siano lunghi: ma che ormai c’erano i libri e i saperi

delle donne e che non erano piu’cancellabili.

Pensavo

anche, e lo penso tuttora, che uno dei motivi che aveva portato il movimento

delle donne ad interrarsi (nei gender studies, nella mistica, nei meandri di

carriere accademiche o politiche marginali, ma pur sempre prestigiose, o nei

“voglio tornare a casa” di vario genere e natura – lungi da me una condanna

persino delle piu’ modeste tecniche di sopravvivenza) fosse stato l’eccesso di

dolore: l’intollerabilità di un sapere troppo duro da portare. Anche se alcune

coraggiose (forse nemmeno le piu’ sensibili) resistono, e un senso diffuso del pensiero femminista è

comunque entrato nel sentire comune.

E

visto che dei miglioramenti nella vita delle donne della mia generazione ci

sono stati, almeno sul terreno delle libertà, economiche e legislative, anche

se non sempre e non per tutte, sono giunta ad una conclusione, per certi aspetti,

liberatoria.

Il

femminismo, e prima ancora l’emancipazione del dopoguerra, una vittoria l’hanno

ottenuta. E l’hanno ottenuta nei confronti di un fenomeno storico che, per

quanto millenario, erroneamente avevamo spesso identificato con il maschilismo:

il patriarcato.

Un

tale errore di analisi spesso adombrato, ma mai esplicitato (almeno credo),

dovuto forse alla nostra scarsa dimestichezza con i fenomeni storici che ci

riguardano, mi si è reso evidente all’improvviso. Di fronte al crescendo di una

recrudescenza razzista e misogina nei confronti delle donne.

Il

patriarcato, che certo non rimpiangiamo, è stato, infatti, un sistema

valoriale, che, pur avendo delle contropartite, era sostanzialmente mafioso:

affidava il compito di difesa della donna, della sua verginità e della sua

maternità e, direi anche, della sua sopravvivenza, al pater familias e alla sua

onorabilità, in cambio ovviamente della libertà femminile. E questo anche

laddove erano le donne stesse a trasmetterne alle figlie i valori (complice –

almeno nell’Europa cristiana - una Chiesa non estranea a tutta l’operazione).

Il

patriarcato, come sitema valoriale, grazie alle molte conquiste legislative, ad

una certa emancipazione economica e culturale, è stato smantellato e spazzato

via come fenomeno residuale dal femminismo in piazza (che allegramente ne ha

disvelato la trama di potere), ma non così il maschilismo come pulsione

sopraffattiva del maschio sulla femmina, che ha piu’ a che vedere con la

bestialità primordiale, che con le dinamiche sessuali che ci appartengono, le

quali sono solitamente mediate da una qualche, prevalentemente inconscia, cultura di riferimento (come già Freud aveva

ampiamente spiegato e rispetto alla quale sarebbe opportuno indagare ancora ).

Insomma

il maschilismo, che preferisco chiamare razzismo misogino, poi vedremo perchè,

si sta risvegliando nella sua veste piu’ laida e triviale. E lo stesso

patriarcato sembra fare di nuovo capolino tra le righe della cronaca.

Non

voglio parlare qui dei nodi strutturali (economici e politici) mai veramente

messi in discussione dal femminismo (se non in termini generalissimi), ma

vedere le implicazioni a livello di

immaginario collettivo sulle donne

di fatti recenti.

La

riflessione sull’immaginario delle donne e sulle donne è stata ed è

“patrimonio” della cultura femminista. Un immaginario

svilente o perdente ha fatto parte dei macigni che le donne dovevano e

debbono rimuovere per affrontare la propria liberazione. Ma, per contro, non

basta dirsi quanto siamo belle brave e buone e capaci di sopportare di tutto,

ci interessa invece evidenziare e denunciare quali pensieri, parole, opere ed

omissioni, costituiscano un attacco

alle donne in quanto genere, all’immaginario

su di loro e quindi a livello della cultura antropologica, profonda, di una

società e che, pertanto, hanno una forte

valenza politica.

Vorrei

citare alcuni fatti più o meno recenti che sollecitano una riflessione:

1)Lo

stupro e l’assassinio di Desirée e la quasi contemporanea cacciata di una donna

con il bambino in braccio, colpevole di essere “zingara”, minacciata di stupro,

perché voleva occupare un alloggio popolare regolarmente assegnato.

2)

Il trattamento riservato a Carola Rackete mentre scendeva dalla nave. Anche lei

minacciata di stupro e accusata di “farsela coi negri”.

3)

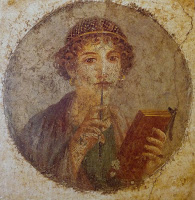

La inqualificabile rappresentazione di Nilde Iotti e delle donne emiliane come

“brave a letto e in cucina”

Vorrei,

non dico dipanare, ma almeno cercare di allentare i nodi del filo aggrovigliato

che mi porta a dire che ci troviamo in presenza di un affaire politique.

Come

dicevo prima, tralascio di dire quanto la ristrutturazione economica e la crisi

(nell’ordine) pesino sulla vita delle donne.

Forse

se conoscessimo meglio la storia delle donne – e quel poco che ne sappiamo ce

lo conferma – ci renderemmo conto che le ristrutturazioni del potere in chiave

misogina sono sempre nate da contesti di questo tipo e che l’attacco culturale

cioè all’immaginario sulle donne le accompagna da sempre puntualmente. (vedi.:

avvento del Patriarcato nella Chiesa, vedi Dolce Stil Novo e ristrutturazione

cittadina del potere dopo l’anno 1000, vedi leggi fasciste sul tema, etc.... ).

Tali

ristrutturazioni (con conseguente attacco ai livelli salariali, all’occupazione

e al welfare – sostituito finché ce la fanno, dal lavoro prevalentemente

femminile di cura) hanno bisogno di veicolare una immagine dicotomica della

donna: vittima o cortigiana (madri di famiglia, sorelle o massaie rurali sono

nel nostro caso, ancora un pò in disuso), le prime da difendere secondo i termini

del patto mafioso, le seconde da usare e, al momento opportuno, perseguire.

Ora,

chi è nell’età giusta per farlo, ricorderà, alcuni slogan degli anni del

femminismo, come, DONNA E’ BELLO, NE’

PUTTANE NE’ MADONNE FINALMENTE SIAMO DONNE,

PER OGNI DONNA STUPRATA E OFFESA SIAMO TUTTE PARTE LESA.

Mi

pare evidente che, con tutti i limiti della sloganistica, e dell’entusiasmo di

quei giorni (ben altre e approfondite riflessioni sono state fatte!), che da

questi slogan emergeva una prepotente voglia di identità positiva: il rifiuto,

appunto, di un immaginario svilente o

impossibile e, soprattutto, una coscienza

di genere che ci portava di necessità ad assumere, come identità collettiva, i torti fatti ad

ogni donna, in quanto donna. Cioè sentivamo come impellente uscire da un immaginario impostoci che

ormai ci soffocava.

Ora

possiamo ben dire che tutti i fatti di cui sopra veicolano un immaginario miserrimo dei maschi sulle

femmine della specie umana e, mentre i primi due fatti sembrano essere il portato di una società

complessivamente imbarbarita, di cui è difficile chiedere conto a qualcuno, ma

di cui, in ogni caso andrebbe evidenziata la valenza culturale e politica, cioè

il tentativo di ripristinare il patto mafioso nei confronti delle donne, di

utilizzarle, nel caso di Desireé, come merce propria da difendere dagli

stupratori stranieri e, nel caso della “zingara” da punire con lo stupro, così

come nel caso di Carola Rackete, per aver violato lo regole del patto mafioso;

la vicenda che riguarda Nilde Iotti

è ancora più esplicita e persino più grave perché punta direttamente sull’immaginario collettivo, svilendo

l’immagine di una delle poche donne arrivate a ricoprire una delle più alte

cariche della Repubblica.

Sgombriamo

il campo dalla faccenda delle “brave a letto” dicendo che a nessuna donna

dispiace essere brava a letto, anzi, un tale riconoscimento nei luoghi e nei

tempi opportuni ci piace, ma a questi signori chi da il diritto di dire queste

cose da postribolo al Presidente della Camera? Mai si sarebbero sognati di dire

cose simili di un uomo nella stessa situazione. In realtà questa è una

operazione politica che, prima di arrivare alla cancellazione delle donne dalla

storia umana (cosa di cui sono complici gli intellettuali, filosofi,storici,

giornalisti e via discendendo, senza distinzione di parte, con alcune eccezioni),

ne deve svilire l’immagine.

E se

sul tema delle escort ( in cui sembrava che una società “nata ieri” non sapesse

bene se considerare il fatto come privato, di cui signorilmente non parlare,

oppure una cosa moralmente disdicevole, oppure ancora come un discorso tra

maschi con tanto di smentite e strizzatine di occhi compiacenti), le donne

avevano detto una parola definitiva con la manifestazione “Se non ora, quando”;

oggi, lasciatemeli chiamare Lor Signori,

in memoria dell’ineffabile Fortebraccio, sembrano di nuovo non accorgersi della

gravità culturale e politica di questi continui attacchi all’immaginario sulle

donne. Hanno qualche sussulto quando ci sono gli stupri, qualche lacrima di

fronte ai femminicidi, qualche richiesta di centri antiviolenza e qualche

denuncia sul fatto che la radice è culturale. Ma poi quando queste radici

culturali si presentano, non le riconoscono. Anzi sono talmente “culturali” che

non le vedono.

.

Ovviamente

c’è una consapevolezza crescente della valenza politica di questi fatti

(prevalentemente affidata alle donne. Vedi gli accorati interventi di Concita

De Gregorio e Lella Costa), ma la mia impressione è che nel complesso ci sia un certo smarrimento, una certa afonia, di

fronte al razzismo misogino.

Il

giornalista di Libero dovrebbe essere uomo colto e consapevole, ma ci manca

solo che, citando quel vecchio satiro di Cecco Angiolieri, concluda con “

...... le vecchie e laide lasserei altrui” per far sì che il frasario da

postribolo possa continuare a circolare indisturbato, senza che se ne denunci

il razzismo (la parola maschilismo sembra non spaventare piu’ nessuno, anzi

sembra essere quasi risibile, mentre la parola razzismo suscita qualche

trasalimento) e non solo la mancanza della piu’ elementare forma di buona

educazione.

Antonietta

Moretti

Roma, 22 dicembre ’19

Commenti

Posta un commento